- 信息时间:2016-03-09 14:20

- 浏览次数: 89

王淦昌,“两弹一星功勋奖章”获得者,“中国两弹之父”,也是世界上第一个发现反西格玛超子的科学家。王淦昌是中国实验原子核物理、宇宙射线及基本粒子物理研究的主要奠基人和开拓者,在国际上享有很高的声誉,被誉为“中国核武器之父”。在70年科研生涯中,他奋力攀登,取得了多项令世界瞩目的科学成就。

>>>>清华首届物理系毕业生

王淦昌,江苏常熟出生,4岁丧父,13岁丧母,先进私塾,后入小学,最喜算术,赴上海就读浦东中学,遇良师周培源,中学学完大一微积分课程。

1924年,王淦昌高中毕业。正当大家忙着考大学之际,王淦昌却先入外语专修班,再入技校学习汽车驾驶和维修。1925年,王淦昌报考清华学校。当年清华首设大学部,王淦昌成了物理系首届本科生。

1926年3月12日,日本军舰在天津大沽口炮轰驻防此地的中国国民军部队,蓄意践踏中国主权。这起大沽口事件引发了大规模的集会抗议,作为其中的一员,王淦昌亲眼看见许多同学在段祺瑞政府军警的枪击中,倒在血泊里。死里逃生之后,满腔愤怒的他在恩师的提点下明白了科学与爱国紧密相关,于是暗下决心:献身科学,走科学救国的道路,让国家真正强大起来,不再受到凌辱!对自己许下的科学救国的诺言,他用了一生来实现。

起初,王淦昌入清华迷上了化学,曾在他口述、李瑞芝整理的文章《我的摇篮》中,记述了王淦昌先生对清华求学期间一些小事的回忆。文中有一段这样的描述:在第一年普通课程的学习中,最使我入迷的是化学课。我在中学时从没接触过化学试验,而在清华大学的化学试验室里,各种各样的试验设备和试剂使我眼花缭乱,我对这里的一切都感到新鲜和喜欢,对各种化学反应都有非常高的兴趣。但这一切却因遇见物理系主任叶企孙授课而改变。

叶教授授课时,提出一个伯努利方程问题,王淦昌快而准确地给出回答,获叶教授欣赏,课后告知:以后有什么问题,可以随时来找我。此后,王淦昌最终选择专攻物理。

大四时,清华邀吴有训授课。吴很快注意到王淦昌的动手能力,1929年6月当王淦昌毕业时,吴将其留下当助教。吴有训交给王淦昌一个研究题目:清华园周围氡气的强度及每天的变化。从1929年11月到1930年4月,王淦昌经过6个月的实验,查阅大量参考资料,得出北平上空大气放射性相关数据,并写出论文《清华园周围氡气的强度及每天的变化》,这是中国第一篇有关大气放射性的实验研究论文,填补空白。

>>>>与诺贝尔奖擦肩而过

王淦昌曾与诺奖擦肩而过。1930年,他到柏林大学留学,师从著名核物理学家迈特纳。王淦昌很珍惜这次机会,跟着老师认真学习、研究,进步很大。一次,王淦昌在参加物理研讨会时,对一个实验产生了疑问。有人通过实验证明,用钋释放出的α粒子轰击铍核会产生很强的贯穿辐射,并将其解释为γ辐射。但王淦昌认为,这个结论有问题。通过改进计算方式,重复试验,可能会找到真相。他把自己的想法告诉老师,老师却摇摇头说:“你别胡思乱想了,先去完成我布置的实验吧。”不久,他再次提出请求,老师依然拒绝说:“你是我的学生,怎么能重复别人的实验呢?”王淦昌只好放弃。

1932年,一位物理学家通过改进计数方式,证实了之前的贯穿辐射并非γ辐射,而是一种中性粒子流,并因此获得了诺贝尔物理学奖。迈特纳听说后,主动来向王淦昌道歉。王淦昌说:“这不能怪您,是因为我没坚持自己的想法。”那之后,他在科研领域不断突破,成为了著名的核物理学家。

在1953年至1956年,他领导建立了宇宙线实验站,使我国宇宙线研究进入国际先进行列。三年后,他在苏联杜布纳联合原子和研究所领导一个研究小组,在世界上首次发现反西格玛负超子,把人类对物质微观世界的认识向前推进了一大步。

1982年,王淦昌先生因为发现了反西格马负超子,获得国家自然科学奖一等奖,他把全部3000元奖金捐给了原子能所子弟小学和中学。

>>>>“两弹一星”科学报国

1961年,王淦昌先生毅然放弃了基本粒子研究,奉命研制核武器,就在人们把他看做诺贝尔奖的有力竞争者之时,由于国家急需组建自己的核武器研制专家团队,他毅然放弃原先的研究领域,隐姓埋名17年,到西北核武器研制基地指导并参加了中国原子弹、氢弹研制工作。在严重缺氧的高原上,年逾花甲的他经常废寝忘食日以继夜地工作。对每项技术,每个数据,每次实验的准备工作,他都一丝不苟,严格把关,保证了一次一次实验的成功。

1964年,他独立地提出了用激光打靶实现核聚变的设想,是世界激光惯性约束核聚变理论和研究的创始人之一,也使我国在这一领域的科研工作走在当时世界各国的前列。1984年,他又领导开辟了氟化氪准分子激光惯性约束聚变研究的新领域。

王淦昌参与了我国原子弹、氢弹原理突破及核武器研制的试验研究和组织领导,是我国核武器研制的主要奠基人之一。由于他对我国科学技术事业和国防建设的卓越贡献,曾荣获两项国家自然科学一等奖、一项国家科学技术进步特等奖等多项重要奖励。

王淦昌非常关心我国科学技术,特别是高科技事业的发展。1986年3月,他与王大珩、杨嘉墀、陈芳允一起提出了对我国高技术的发展有重要意义的建议,在邓小平的亲自批示和积极支持下,国务院在听取专家意见的基础上,制定了我国高技术发展的“863计划”,为我国高技术发展开创了新局面。1996年4月,原子能院成立了王淦昌基础教育奖励基金会,王老又先后捐资4万元。

1998年12月10日,王淦昌在北京逝世,享年91岁。1999年,中共中央、国务院、中央军委追授他“两弹一星”功勋奖章。王淦昌把自己的智慧和精力全部奉献给了祖国和人民,一生勤勤恳恳,鞠躬尽瘁。他经常鼓励年轻一代要奋发图强,为国争光,一再强调“皮之不存,毛将焉附,我们要把个人与祖国紧紧地连在一起”。这是他发自肺腑的心声。

人物档案

图为1951年的王淦昌

王淦昌(1907.5.28~1998.12.10),男,出生于江苏常熟,核物理学家,中国核科学的奠基人和开拓者之一,中国科学院院士,“两弹一星功勋奖章”获得者。

1929年毕业于清华大学物理系。1933年获柏林大学博士学位。1964年,他独立地提出了用激光打靶实现核聚变的设想,是世界激光惯性约束核聚变理论和研究的创始人之一。

王淦昌参与了中国原子弹、氢弹原理突破及核武器研制的试验研究和组织领导,是中国核武器研制的主要奠基人之一。曾荣获两项国家自然科学一等奖、国家科学技术进步特等奖等奖项。

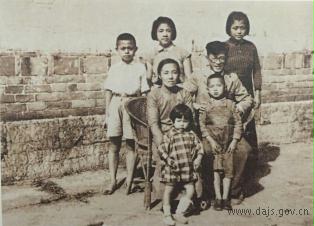

1944年,王淦昌一家在贵州省湄潭县。

1986年3月,向中央提出发展高技术建议(863计划)的四位科学家合影,左起:陈芳允、王大珩、杨嘉墀、王淦昌。

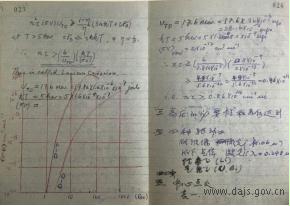

王淦昌科研笔记

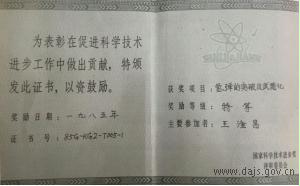

1985年,王淦昌主持的项目“氢弹的突破及武器化”荣获国家科技进步奖特等奖。

档案由苏州市档案馆提供